"Peppino era libero e sempre in lotta". Intervista a Giovanni Impastato

Share

AGI – C’era una botola, dietro uno sportello, in una casa di campagna. Svelando un nascondimento, una fuga abituale, la verità emerge da lì, da un passato non troppo lontano vissuto a Cinisi, Palermo, da due ragazzi che la storia ha voluto eterni. Peppino Impastato, e suo fratello Giovanni, prima di essere i simboli della prima lotta alla mafia, prima di quel 9 maggio 1978 che vide l’uno saltare in aria trentenne e l’altro raccoglierne il testimone, dai suoi venticinque anni fino al resto della vita, prima di tutto erano due ragazzi, che senza capire come si scoprirono figli di un mafioso.

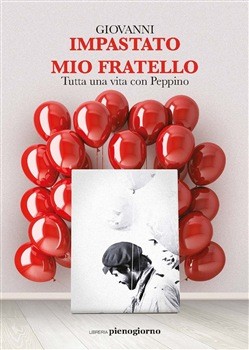

Inizia da lontano la storia di “Mio Fratello. Tutta una vita con Peppino”, appena pubblicato per l’editore Pienogiorno. Inizia da lontano ed è un libro di storia, in forma di romanzo. Un’autobiografia, il cui protagonista non è però la voce narrante.

Un Vangelo secondo Giovanni, che racconta la storia dell’uomo, prima che venisse consacrato simbolo. In un’esplosione. Oggi lo racconta con la voce ferma di un testimone ormai avanti negli anni. Solo nella d dura di “padre” torna ancora l’inflessione, e il ricordo, di una Palermo antica.

Impastato, lei ha avuto un privilegio, che è anche una pena: può raccontare la storia di quello che il Paese conosce come eroe, ma per farlo ha perso un pezzo del suo cuore. Le parole, come le azioni, sono pietre o responsabilità?

Entrambe le cose. Sento una grande responsabilità, nel gestire la memoria di Peppino. Portare avanti il suo pensiero, soprattutto all’inizio, fu difficile: negli anni 70 era raccontato come un terrorista. Sotto questo aspetto l’impegno è stato un macigno: cercare di smentire le calunnie, di affermare la verità.

I nostri nemici non erano solo i mafiosi, ma tutta una parte delle istituzioni che remava contro di noi: i primi giudici, i primi investigatori, avvaloravano la tesi dell’attentato terroristico. Poi abbiamo incontrato persone che hanno tentato di arrivare alla verità. Solo che morivano tutte, venivano uccisi uno dopo l’altro: il giudice Costa, il giudice Signorino, il giudice Caponnetto. Ma di una cosa sono orgoglioso.

Di cosa?

Di aver in tutti i modi trasmesso, insieme ai compagni di Peppino, il suo pensiero alle nuove generazioni. Non solo lotta politica, culturale: il suo messaggio era educativo. Questo era chiaro a chi come noi sapeva come si è svolta la sua vita: per questo ho voluto scrivere il romanzo.

Che è una sorta di “antefatto” rispetto alla storia che conosciamo, quella de I cento passi di Marco Tullio Giordana. C’è il primo boss, nel libro: uno zio con il quale addirittura abitate insieme, e che per macabra ironia farà la stessa fine di Peppino, ucciso da una bomba.

Sì, oltre allo zio Cesare ci sono altri fatti inediti, come il fratellino che è morto prima della mia nascita, il primo Giovanni. E poi altro: dal tradimento di mio padre che portò mia madre ad allontanarsi, al trasferimento a casa di zio Cesare, fino alla scoperta della botola attraverso cui nostro padre scappava, o si nascondeva.

Questo indagare nell’infanzia ci racconta un Peppino che era prima di tutto un bambino curioso. Da questo nasce la ricerca della giustizia, da quella della verità?

Non era un ribelle, non ancora. La ribellione al padre è venuta dopo. Prima era molto curioso, mentre io ero più tranquillo, si dice dalle nostre parti “mammolino”. Lui era più grande, e voleva capire cosa stesse succedendo. Nel racconto contestualizzo tutto: erano gli anni delle Olimpiadi, delle prime televisioni, delle canzoni di San Remo. E delle nostre letture: prima Tex, poi Ben Hur, il libro Cuore. E poi Carlo Levi, l’Unità, Sciascia

Quando Peppino le diede Il ‘Giorno della civetta’ lei non capì.

Innanzitutto Peppino aveva cinque anni più di me. E poi lui era cresciuto fuori casa: quando il primo fratellino si ammalò di meningite lo allontanarono per paura del contagio. Andò a vivere dallo zio Matteo, e lì è rimasto fino all’adolescenza. Per questo era molto meno influenzato di me dal contesto familiare, dal contesto mafioso. E per questo sviluppò una coscienza politica: lo zio non era un “comunista”, era più un gentiluomo d’altri tempi, un liberale. Ma votava Pci. E ha trasmesso dei valori a Peppino.

Suo fratello soleva dire che proprio l’educazione, l’educazione alla bellezza, dovesse essere l’antidoto alla mentalità mafiosa.

Lui esprimeva un concetto di bellezza lontano da quello “televisivo”, da quello della mercificazione del corpo per esempio. Ma diceva sempre che è dalla cura del corpo che inizia il rispetto per gli altri, e anche per l’ambiente. La bellezza per lui era spontaneità, senza ideologia. E rifuggiva l’idea di assuefazione al brutto, di rassegnazione: il mettere le tendine per non vedere un paesaggio deturpato. Anche io, ogni volta che incontro una persona rassegnata – e ne incontro tante purtroppo – ho paura.

Perché?

Chi è rassegnato non ha più bisogno della verità, è pericolosissimo.

La mafia gioca, come fa il male, sulla mistificazione delle parole. Vostro zio Cesare, l’antecedente di Tano Badalamenti, a Cinisi era noto come un “benefattore”. Voi avete capito che non era bene, ma paura.

Era paura, era omertà, era tutto. La mafia si appropria di parole nobili, come onore. Si appropria anche del Vangelo, della Bibbia: non hanno niente a che vedere con questo, ma lo sfruttano per giustificare le proprie azioni.

A proposito: nel libro lei parla esplicitamente di resurrezione, come in un Vangelo. Peppino, che era un uomo di trent’anni, sapeva a cosa stava andando incontro?

Era un essere umano veramente speciale. Si rendeva conto di certe cose, certo, però si faceva forza con le sue idee. Non era solo un antimafioso e un antifascista, era un militante. E credeva davvero che la mafia potesse essere sconfitta. Non era un irresponsabile: aveva paura, certo. Ma sapeva conviverci.

Lottava contro ogni forma di sopraffazione, e sapeva che questo lo avrebbe portato a scontrarsi con la mafia. Dopo la morte di nostro padre glielo dissi: “Ora devi smettere, ora siamo in pericolo”. E lui rispose che no, avrebbe continuato. Perché nessuno potesse dire che lui faceva quello che faceva solo perché aveva la “copertura” del padre.

Suo padre lo cacciò di casa, a lui si deve tutta la storia. Lei lo ha perdonato?

Non ci siamo posti il problema del perdono, per rispetto a Qualcuno che sta più in alto di noi. Spetta a Lui perdonare. Su mio padre abbiamo capito molte cose dopo la sua morte: quando lui andò negli Stati Uniti, per esempio, lo fece per cercare protezione per Peppino, perché Badalamenti aveva emesso sentenza di morte per lui e aveva deciso che sarebbe stato nostro padre a eseguirla. Lì si rifiutò e cercò aiuto, ma era tardi. Uccisero prima lui e poi mio fratello. Mi vengono i brividi al pensiero di perdonarlo. Ma quando una persona si redime non puoi più considerarla un nemico.

Cosa è cambiato nella mafia in questi quaranta anni?

Moltissimo, tutto. Sia nella logica che nella strategia, che nel modo di rapportarsi con le persone e le istituzioni. Era una mafia asfissiante, presente sul territorio. Poi, dopo aver accumulato denaro con attività come il traffico di eroina, è diventata una mafia imprenditrice, e poi ancora ha fatto il salto di qualità con la borsa, la finanza. Ha iniziato così a spostarsi al nord – la linea della palma di Sciascia – seguendo i soldi.

Dopo il periodo stragista, in cui è andata allo scontro diretto con lo Stato, è cambiata ancora: oggi si parla di borghesia mafiosa. Non è più intrecciata con i sistemi di potere politico, economico e finanziario: ne fa parte, silenziosamente. Riina voleva dimostrare che la mafia poteva fare a meno dello Stato, essere un antistato.

Non è così: diventare un antistato sarebbe la sua fine. Piuttosto: la mafia non è stata sconfitta perché vi è dentro, intrecciata in realtà come la gestione del denaro pubblico, i rapporti con la politica, gli appalti. Quando uccideva uomini di Stato era perché questi tentavano da dentro di bloccare un processo. Oggi vediamo che gli arresti riguardano imprenditori, professionisti: la borghesia mafiosa.

I peri incritati hanno messo la cravatta.

Non si fanno notare: non uccidono perché non ne hanno bisogno. Fanno affari.

Le chiedo di nuovo: Peppino chi era? Un combattente, un buono, un martire, o solo un uomo libero?

L’ultima definizione è quella che si addice a lui. Era un uomo libero, un siciliano libero. Lo specifico perché non sono tanti gli uomini liberi, in Sicilia: tanti sono condizionati dal bisogno, dal ricatto. Lui era un antifascista, voleva aprire un dialogo con il mondo cattolico, era coerente, animato da ideali di giustizia e libertà.

Aveva una carica umana impressionante, stava sempre al fianco di chi aveva bisogno. Era anche brillante, sa? Si divertiva, organizzava concerti, feste… Aveva genialità, allegria. Ironia, ecco. E con la sua radio prendeva in giro i mafiosi, li ridicolizzava. Li sviliva, li smantellava. Voi vi credete ricchi, criminali, pericolosi, ma siete solo uomini ridicoli.

Source: agi

You Might also Like